2022〜2024年前半に製作の車両及び構造物の紹介です。

| D5178の製作 |

手元にあった安達のD51ボイラとなめくじドームを活かそうという動機で吹田第一機関区にいたD5178 を製作しました。

|

| 吹田第一機関区にいたD5178はハンプでの入換用にデフレクタは装備されて いなかったが、終焉間際は装備されて一般仕様となった。 撮影 1972.1.25 |

|

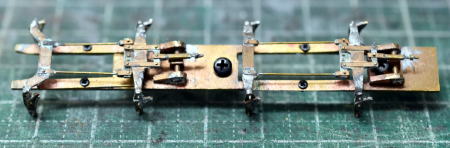

| 主台枠はt1.0真鍮板を切抜て構成、13mmゲージのため台枠幅は9.5mmとした |

|

| ブレーキバリの構成 |

|

|

| 先台車 | 従台車 |

|

|

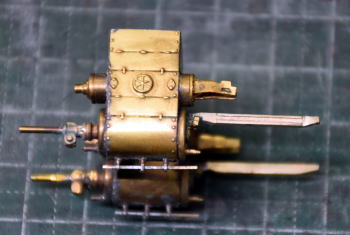

| シリンダブロックのピストン間隔は22.0mm | モーションプレートとバルブギア |

|

| ギアボックスとモータ 六角ジョイントを使用 |

|

|

| 運転室はt0.4真鍮板より切抜 | 運転室組立 |

|

|

| ドームに帯板を巻きすじ彫 | ドームのリベットはt0.3線を植込み |

|

| 空気作用管 Φ0.2リン青銅で構成 |

|

|

| デッキ組立 | ボイラ後部のパイピング |

|

| 全体組立前に各部をできるだけ組み立てる |

|

|

| 半田付後で組立、煙室トビラは珊瑚のロスト製 | 運転室内 |

|

|

| テンダ車体はt0.4真鍮板、中央は曲げ用治具 |

|

|

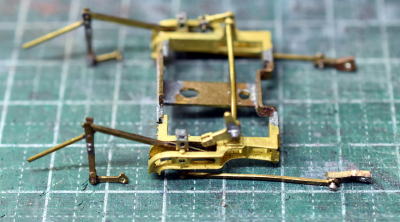

| テンダ台枠下面 | テンダ錘重量を機関車に負わせるため テンダ中央とプルバー端部の間に錘を搭載 |

|

|

| テンダ後部にSL−1用スピーカーを搭載 | テンダ内部の納まり |

|

|

| 左側機炭間 | 右側機炭間 |

|

| テンダ後部 |

|

| 未塗装完成姿右側 |

|

| 未塗装完成姿左側 |

|

|

| 塗装後完成姿、番号板D5178は知人のエッチングでの作 |

|

|

| 塗装後完成姿 |

| ワム1の製作 |

ホビダスから発売された「木造ワム」のキットのロストワックス製の側板と妻板を型取りして

自家製モールドして車体を組み屋根板と下回りを自作してワム1として製作しました

|

|

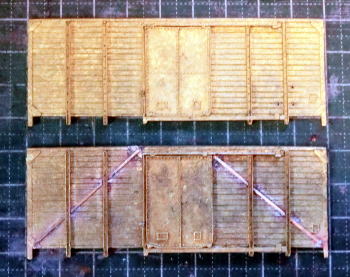

| 上はキットの原形、下は斜め補強追加 | 右キットの原形、左補強追加。 キットは屋根の高さが高いので低くした |

|

|

| ブルーミックスで型取り |

|

| ホビーキャストでモールドした車体と下回り |

|

| 塗装前の姿 |

|

| 塗装した4両 |

|

|

| 補強付きワム49 | 補強なしワム659 |

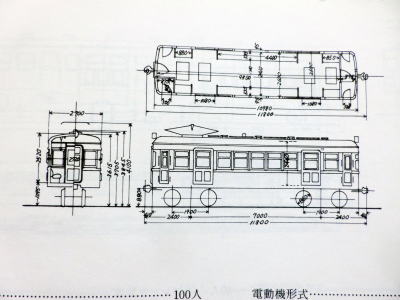

| 160(A7)の製作 |

珊瑚製エッチング板を使用して160(A7)を製作しました

|

|

| 昭和47年に日車本社工場で動態復元工事をした明治村向け12号機(A7) | |

|

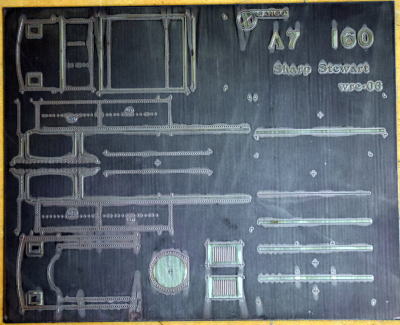

| A7エッチング板 |

|

|

| エッチング板を切抜き曲げた状態 |

|

| 全体構成、動輪はカツミの150号機関車用を、 煙室扉はエコーモデルの小型機用を使用 |

|

| この状態でねじで組立 |

|

| 未塗装完成姿 |

|

| 未塗装完成姿背面視 |

|

| トップガードで塗装後後半艶消しのトップコートを吹き付け |

|

| レイアウト上で休息 |

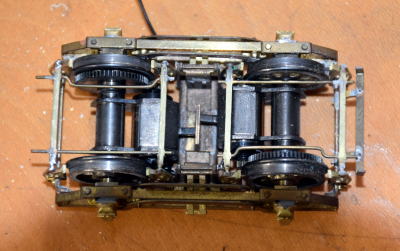

| 銚子電鉄モ500の製作 |

カツミ模型店のOJゲージのキットを組立

|

|

| 実物同様吊り掛けモータ搭載枕ばね可動の台車 |

|

| 車体組立 |

|

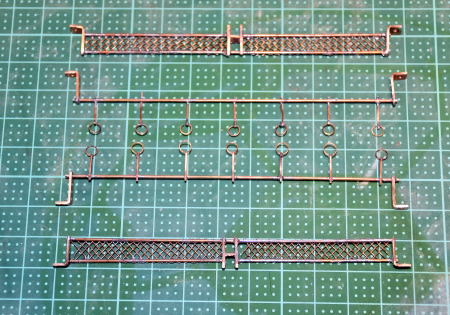

| 網棚と吊り革を自作 |

|

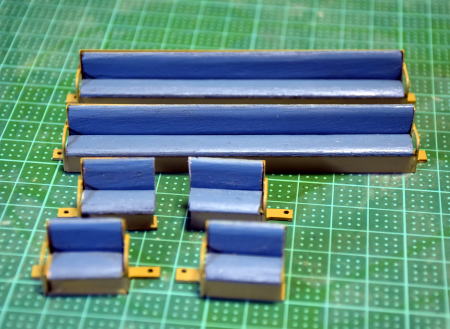

| 布団は木製で自作 |

|

| 屋根を外し室内を見る |

|

| パンタグラフは舟板1枚に改造 |

|

| 塗色は実車と異なる |

| 出発信号機の製作 |

鉄ピク誌に掲載の出発信号塔の形状が魅力的でこのタイプを製作

|

| 京都駅の出発信号機 鉄道ピクトリアル誌1000号より転載 |

|

|

| 信号塔は真鍮平板の帯板/角線で構成 | 信号機 |

|

| 未塗装組立姿 |

|

|

| レイアウトに設置した信号機 | |

| 信号機の製作 |

分岐線の方向に連動して点灯する信号機を製作

|

|

| 柱は図面がなかったため 写真から推定して製作。信号機にチップLED用穴をあけた。 | |

|

| トンネル先の分岐器の方向に連動して点灯 |

|

|

| 分岐器の方向と連動。LEDのリード線の処理が課題。 | |

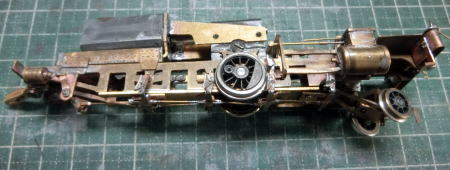

| EF16の製作 |

京都トンネルクラブ初代会長の山城氏の仕掛遺品を譲り受け完成させたものです。

車体と台車枠はほぼ組み上がった状態でした。これを13mmゲージで完成させるため

珊瑚のギアボックスの幅を狭め車輪の改軌、台車枠を改造し完成しました。

|

| 車体と台車は多分ひかり模型のキット。車体をぶどう色2号で塗装、上越線仕様に仕上げました。 |

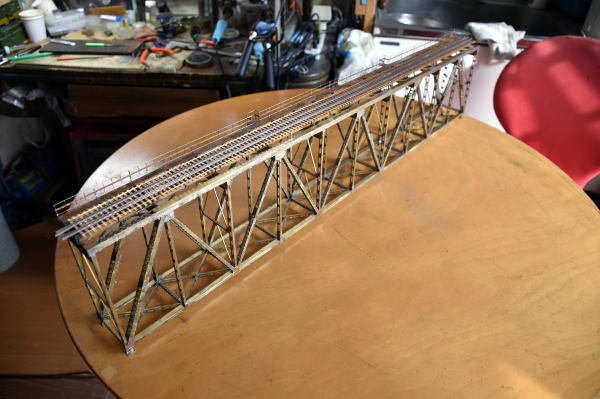

| アンダートラスト橋の製作 |

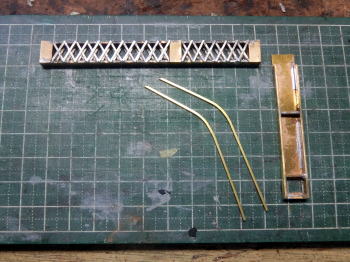

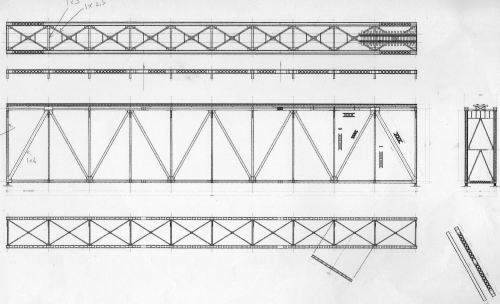

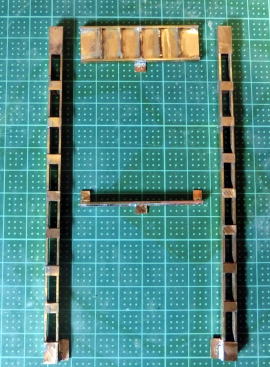

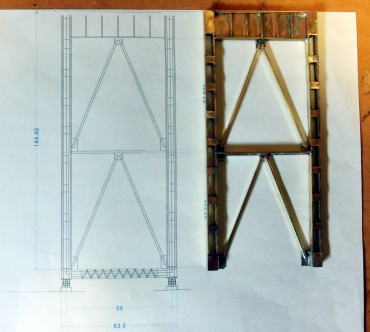

釜石線の鬼が沢橋梁をモデルにした模型図面を三河高原鉄道さんから入手出来ましたので

これを真鍮の材料で組みました。

|

| 橋梁図面 三河高原鉄道さん作成 |

|

|

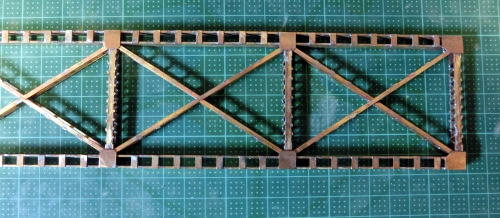

| 柱の骨組み | 組立てた柱 |

|

|

| 補強帯板 の半田付け | 下部骨組み |

|

|

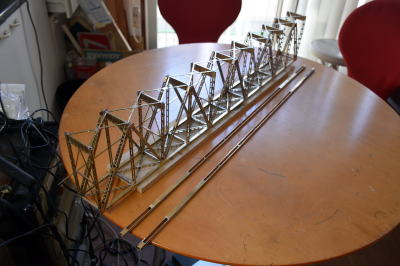

| 組立前の各部材 | 組立途中の姿 |

|

|

| 上弦を残して完成 | 上弦を取り付け |

|

|

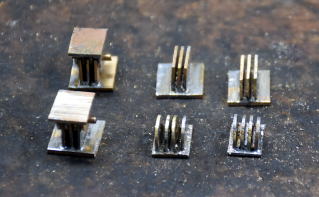

| 四隅の支承は実物通りピン構造 |

|

| レールと手摺を取付けて未塗装完成姿 枕木はプリント基板を使用 |

この橋梁はレイアウトに組み込む計画ですが、腰痛のため保留中です。

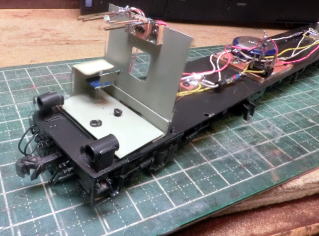

| 名鉄5500の製作 |

京都トンネルクラブ初代会長の山城氏の仕掛遺品を譲り受け完成させたものです。

日車夢工房のキットの車体はほぼ半田付けで組立済み、屋根回り、床下機器、動力装置を製作し、

塗装しました。屋根上のクーラ、ベンチレータがなく、他の車両のものを型取りしモールドして取付ました。

|

| 譲り受けた状態 |

|

| レイアウト上を快走する4両編成の名鉄5500系電車 |

|

|

| 名鉄独特の連結器をケーディNo.58 の下に電気連結器を取付て表現 | |

|

| 13mmゲージ用に改軌したMPギアの駆動装置 |

|

| ホビーキャストでモールドしたクーラ及びベンチレータ |

|

|

| パンタグラフ周りの屋根上配管 | |

|

|

|

|

| 5506+5555+5556+5505 の完成姿 |

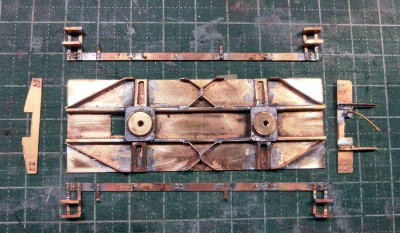

| モニ53の製作 |

京都トンネルクラブ初代会長の山城氏の仕掛遺品を譲り受け完成させたものです。

ピノチオ製のモニ13キットを新製時のモニ53001の姿で完成させました。

|

|

| 駆動装置はスパイクモデルのインサイドギア |

|

| 実車の モニ53は木造車の改造で台枠中梁に トラスバー補強がありこれに倣った・ |

|

| ジャンクの丸型モータを使用、床上にキャパシタを設置 |

|

| 荷物室窓保護棒はΦ0.35真鍮線を使用 |

|

| モニ53001の完成姿 |

| 9200形蒸機機関車の製作 |

プロトタイプは美唄鉄道9033として発電機を搭載した姿として製作した。

|

| 転車台上9200 |

|

|

| シリンダ体はパイプを使用 |

|

| 台枠組立 動輪はφ14mm |

|

|

| 板の貼り合わせとドリルレースで 製作の煙室扉 |

上部は手持ち品、裾部は自作 |

|

|

| ウイストジャパンのロスト製 バックプレートを使用 |

運転室の構成 リベットは植込み |

|

| 機関車の構成 |

|

|

| テンダ台枠下面は図面にを参考に製作 |

|

|

| M I氏より譲り受けたリベット打ち済の側板を使用 |

|

| 台車は8900用台車側バリをモールドしたものを使用 |

|

| 塗装前の洗浄後の姿。これらは全てねじで組立 |

|

|

| 公式側完成姿 |

|

| 非公式側完成姿 |

| 小田急キハ5100の製作 |

京都トンネルクラブ初代会長の山城氏の仕掛遺品を譲り受け完成させたものです。

ホビーモデルのキットの車体組立品に細部加工しキハ5100登場時の姿としました。

|

|

| 塗装前の組立姿 |

|

| 床下機器はキット付属品を使用 |

|

|

| 台車はキット付属品 モータはジャンク品を使用 |

自作のインサイドギアで駆動 |

|

|

| タブレットキャッチャー保護枠は 車体に半田付け、マスキングして塗装 |

屋根上排気管をパイプで表現 |

|

|

| 黄色と青15号で出場時の塗装とした |

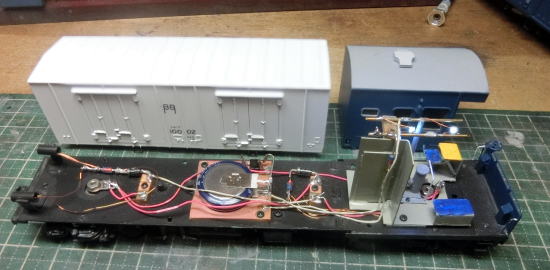

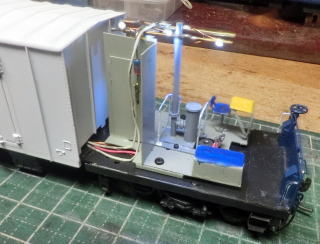

| マニ44製作 |

以前にJAMで入手したモデルアイコンの2両分の車体のみを使用し下回りを自作しました

|

|

| 台枠と床下機器は真鍮板 |

|

|

| 車端部床下。台車は安達のTR232を改軌 |

|

|

| 台枠及び床下機器は自作 、配管は想像で取付 |

|

|

| 仕切板はねじ取付、中央にキャパシタを搭載 |

|

|

| 車掌室に机と椅子を設置 |

|

|

| 複雑な 車端部床下、台車は安達製TR232を使用 | |

|

|

| 車体の塗装はメーカーのままの完成姿 |

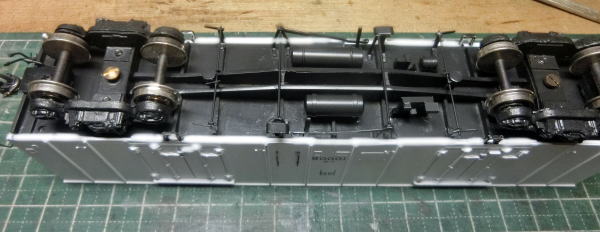

| レムフ10000とレサ10000の製作 |

以前JAMで入手したレサ10000の車体4両とレムフ10000の車掌室のない車体のみを

使用しその他の部分を自作しました。

|

|

|

| 安達のTR203の側バリを型取りして組立てた台車 |

| レムフ10000 |

|

| 台枠及び車掌室は真鍮板で製作 |

|

| 車体、室内の構成 |

|

| 台枠、床下機器は自作 |

|

|

| t0.4真鍮板より製作した車掌室 | |

|

|

| 車掌室に石油ストーブ、机、椅子を設置 | 室内のストーブがよく見える |

|

|

| レムフ10000完成姿 |

| レサ10000 |

|

| 自作した台枠と床下機器 |

|

| レサ10000完成姿 |